Der Wartburgkreis hat im Zeitraum von 2020 bis 2022 im Rahmen des Erstvorhabens gefördert durch die Kommunalrichtlinie der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) ein Klimaschutzkonzept entwickelt und final beschlossen. Wunsch des Auftraggebers ist es, den Klimaschutz als Querschnittsaufgabe in der Verwaltung dauerhaft zu verankern, das bestehende Konzept als Grundlage für eine langfristige Prioritätenplanung und Entscheidungshilfe zu verwenden und dafür die richtigen Strukturen aufzubauen und Entscheidungen zu treffen, um Klimaschutzmaßnahmen kosten- und personaleffizient anzustoßen und umzusetzen. Dazu wurde die KlimaKom beauftragt, die Verwaltungsleitung und die Klimaschutzmanagerin dabei unterstützen, den Klimaschutz bei den zuständigen Fachämtern zu verankern, eine gute Koordination der ämterübergreifenden Zusammenarbeit und des Maßnahmencontrollings anzustoßen. Mit Hilfe der Prozessunterstützung wird die Klimaschutzmanagerin befähigt, die zentrale Steuerung und das Controlling von Klimaschutzmaßnahmen eigenständig weiterzuentwickeln und z.B. in Form von Workshops mit dem Mitarbeitenden der Landkreisverwaltung umzusetzen. Die Prozessunterstützung dient damit dem Ziel langfristigen Sicherung der Klimaschutzaktivitäten im Wartburgkreis und ermöglicht ferner auch ein Wissensmanagement in der Kommunalverwaltung.

Demografiefeste Kommune Bayreuth – Integrierte Sozialplanung mit Sozialraummonitoring

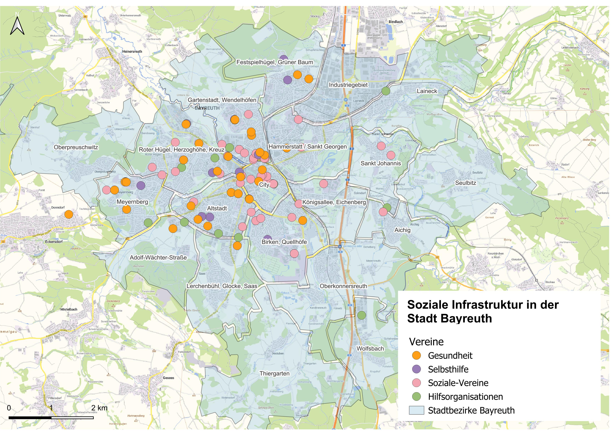

Als Bestandteil einer inklusiven, integrativen kommunalen Entwicklungsplanung erstellt die Stadt Bayreuth im Rahmen des vom StMFH geförderten Pilotprogrammes „Demografiefeste Kommune“ eine integrierte Sozialplanung. Mithilfe eines Sozialmonitorings sollen sozialräumliche Unterschiede im Stadtgebiet und den stadtteilspezifischen Förderumfang quantitativ und qualitativ erkennbar und auswertbar sowie im Sinne eines Sozialcontrollings Wirkungen und Erfolg der Leistungserbringung messbar werden. Anhand einer Stadtteilanalyse inklusive Auswertung demografischer Daten und sozialer Infrastrukturen wurde die notwendige Grundlage für das Sozialraummonitoring geschaffen und bereits erste Indikatoren identifiziert. Darauf aufbauend wurde ein umfassender Indikatorenkatalog erstellt und auf Relevanz, Verfügbarkeit und Datenqualität geprüft. Dahingehend konnte eine Priorisierung einzelner Themen und Indikatoren für die erste Stufe des Sozialmonitorings vorgenommen werden. Gleichzeitig wurde ein Verstetigungsansatz zur zukünftigen Weiterentwicklung und Aktualisierung des Sozialmonitoring entwickelt. Dazu wurden Strukturen für eine stetige und standardisierte Erfassung der Daten aufgebaut. Eine digitale Lösung in Form eines Sozialmonitoring-Systems soll zukünftig allen relevanten städtischen Dienststellen zur Verfügung stehen und eine öffentliche Schnittstelle / Informationsplattform bieten. Das Sozialmonitoring dient auch als Datengrundlage für die jährliche Berichterstattung. Das Projekt wird im Dezember 2025 abgeschlossen.

Integriertes städtebaulichen Entwicklungskonzept und Klimaschutzkonzept für die Stadt Abensberg

Mit der Entwicklung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) sowie eines Klimaschutzkonzepts (KSK) hat die Stadt Abensberg im Jahr 2024 einen wichtigen Schritt begonnen. Ziel ist es, die Stadt zukunftssicher und resilient aufzustellen, insbesondere im Hinblick auf Herausforderungen wie den demografischen Wandel, soziale Segregation, Flächen- und Ressourcenverbrauch sowie den Klimawandel. Gleichzeitig werden Themen wie Energiesicherheit, Klimaschutz und Klimaanpassung als zentrale Aufgaben kommunalen Handelns adressiert. Die Erarbeitung beider Konzepte erfolgt im Einklang mit dem bereits etablierten Beteiligungsprozess der Zukunftswerkstatt. Dabei wird besonderer Wert auf die sinnvolle Verknüpfung beider Konzepte gelegt, um Synergien zu nutzen, Querbezüge herzustellen und eine koordinierte Umsetzung zu ermöglichen. Beide Konzepte sollen zukünftig als wichtige Entscheidungs- und Priorisierungshilfen für Stadtpolitik und Verwaltung dienen sowie konkrete Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und zur Erreichung der Klimaneutralität unterstützen. Die Umsetzung erfolgt durch eine Bietergemeinschaft bestehend aus KlimaKom gemeinnützige eG, Pink Stadt- und Freiraumplanung PartGmbB sowie sustainable natives eG. Die Arbeitsgemeinschaft verfolgt einen synchronisierten und fachlich fundierten Ansatz zur Konzeptentwicklung. Im Jahr 2024 erfolgte ein Kick-off-Termin mit der Verwaltung und eine Auftaktveranstaltung mit der Abensberger Zukunftswerkstatt, in der sich das Büro diesem Gremium mit Vertretern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Tourismus, Zivilgesellschaft und Kultur vorstellte und erste Ideen für den weiteren Prozess sammelte. Im Herbst 2024 wurden vor Ort umfassende Daten erhoben und die Treibhausgasbilanz erstellt. Das Projekt wird in 2025 weiter geführt und voraussichtlich beendet.

Integriertes Klimaschutzkonzept für die Stadt Quedlinburg

Zusammen mit den Partnern THINK und Ark Climate unterstützt die KlimaKom den Klimaschutzmanager der Stadt Quedlinburg bei der Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes nach der NKI-Kommunalrichtlinie. Bestandteile des Auftrags sind die Erstellung der Energie- und Treibhausgasbilanz, eine Potenzialanalyse und Szenarien-Entwicklung, weiterhin die Prozessunterstützung und Akteursbeteiligung. Bei der Durchführung wird ein besonderes Augenmerk auf die spezifische Situation der Welterbestadt Quedlinburg gelegt. Insbesondere wird die Rolle als UNESCO Weltkulturerbe und die damit verbundenen besonderen Anforderungen zur Vereinbarkeit von Klimaschutzmaßnahmen und Denkmalschutz untersucht.

Klimaanpassungskonzept Germering

Hochwasser, Orkane und Unwetter bleiben im kollektiven Gedächtnis der Menschen. Auch die Hitzesommer der letzten Jahre haben vielerorts zu gesundheitlichen Belastungen, Problemen bei der Wasserversorgung sowie zu Produktionsrückgängen in der Land- und Forstwirtschaft geführt. Aber nicht nur die großen und spektakulären Ereignisse, sondern auch kleinere Vorkommnisse stellen für die Betroffenen direkt, aber auch für Städte und Gemeinden eine große Herausforderung dar: Wie können wir uns vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen? Welche Chancen ergeben sich aus einer klimaangepassten Entwicklung?

Das Klimaanpassungskonzept wird in Kooperation mit ThINK erstellt und ist als integraler Bestandteil der Entwicklung der Stadt Germering zu begreifen. es wurden Planungsgrundlagen und Entscheidungshilfen erarbeitet, die helfen sollen, die Exposition gegenüber den unabwendbaren Klimafolgen zu verringern. Die Analyse, Aufbereitung und Interpretation der vorhandenen Daten und Konzepte mit Bezug zur Klimaanpassung ermöglichen es, die fachlichen Entscheidungs- und Bemessungsgrundlagen zur Bewertung einer klimawandelgerechten Stadtentwicklung neu aufzustellen und auf umsetzungsorientierte Maßnahmenvorschläge zu fokussieren.

Im Mittelpunkt stand dabei ein integratives Vorgehen, das die Entwicklung einer tragfähigen Umsetzungs- bzw. Verstetigungsstrategie ermöglicht. Gleichzeitig wurden im Projekt nicht nur die relevanten Akteure eingebunden, sondern durch Öffentlichkeitsarbeit eine Sensibilisierung für die Auswirkungen des Klimawandels im Stadtgebiet angestrebt.

Die Erstellung des Klimaanpassungskonzeptes erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Klimaanpassungsmanagement (KAM) der Stadt Germering, um diesem eine Einarbeitung und spätere Weiterführung/ Verstetigung des Themenkomplexes Klimaanpassung in der Stadt Germering zu ermöglichen. Das Projekt wird im Herbst 2025 abgeschlossen.

bis30auf30: Kommunale Netzwerke

Aufbau kommunale Klimaschutz-Netzwerke

Klimawandel, Biodiversitätsverlust, soziale Ungleichheit – die kommenden Jahre sind voller Herausforderungen, die persönlich und gesamtgesellschaftlich mutige Veränderungen verlangen. „bis30auf30“ ist eine Initiative, die den Transformationsprozess hin zu einer klimaneutralen Lebensweise fördert.

Unser Ziel ist es, maßgeschneiderte und ganzheitliche CO2-Reduktions-Konzepte mit Kommunen und Quartieren zu erarbeiten und die Umsetzung zu begleiten. Ansatzpunkte dafür reichen vom Mobilitätsverhalten, über den Energie- und Ressourcenverbrauch bis zur Ernährung, dem Wohnen und der Freizeitgestaltung.

Lokale Lerngruppen loten an sechs Abenden spielerisch die Möglichkeiten zur Zielerreichung aus und setzen individuell gewählte Vorhaben direkt um. Diese Gruppen können aus Einzelpersonen, Wohn- und Lebensgemeinschaften, Nachbarschaften, Institutionen oder Unternehmen bestehen. In dieser Orientierungsphase können erste direkte Effekte der eigenen Verhaltensänderung in der CO2-Bilanz entdeckt werden. Es werden aber nicht nur Erfolge gefeiert, es werden auch Grenzen des eigenen Handelns deutlich.

Diese gilt es gemeinsam in größerem Kreis – auf institutioneller Ebene der Kommune strategisch anzugehen. Dazu dient eine zu den Lerngruppen parallellaufende Workshop-Reihe für eine Strategiegruppe, die sich aus Kommunalvertreterinnen und -vertretern zusammensetzt. Sie greift die Ergebnisse aus den Lerngruppen auf und entwickelt ein strategisches Vorgehen dafür, als Kommune selbst einen Veränderungsprozess anzustoßen.

Zusammen mit Kommunen aus Bayerns Norden und Mitte wollen wir von der KlimaKom gemeinnützige eG „Bis30auf30“-Netzwerke vor Ort aufbauen. In der Gewinnungsphase laden wir Kommunen zu Infoveranstaltungen ein. Finden sich mindestens sechs Personen aus einer Kommune, die vor Ort ein Netzwerk bilden wollen, bieten wir in einem Anschlussgespräch die Möglichkeit das Vorhaben zu konkretisieren.

Förderung

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert die Bundesregierung seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.

KSI: Gewinnungsphase für ein Klimaschutz-Netzwerk in Nordbayern, bis30auf30

Förderkennzeichen: 67K23451

KSI: Gewinnungsphase für ein Klimaschutz-Netzwerk in Bayern Mitte, bis30auf30

Förderkennzeichen: 67K23450

Laufzeit: 01.06.2023-31.05.2024

Kommunalrichtlinie: https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie

Gutachten Klimaschutz und gleichwertige Lebensverhältnisse

Die Trends der vergangenen Jahrzehnte und die anstehenden notwendigen Veränderungsprozesse der kommenden Jahre haben den Handlungsdruck auf Politik und Gesellschaft auch im Freistaat Bayern verschärft und machen eine Neuausrichtung der Landespolitik erforderlich. KlimaKom hat dazu im Auftrag der bayerischen SPD-Landtagsfraktion ein Gutachten zu Klimaschutz und gleichwertigen Lebensverhältnissen im ländlichen Raum erstellt unter dem Titel: „Global denken. Lokal handeln. Räumliche Gerechtigkeit und Klimaschutz zusammenführen“ erstellt. Darin wird untersucht inwieweit eine sozial-ökologische Transformation ein „Motor für räumliche Gerechtigkeit“ sein kann, entlang der vier Dimensionen räumlicher Gerechtigkeit, wie sie von der Enquete-Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern“ vorgeschlagen wurden: Verteilungsgerechtigkeit, Verfahrensgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit und Generationengerechtigkeit.

Zukunftswerkstatt Forchheim 2030

Die dritte Zukunftswerkstatt der Energie- und Klima-Allianz Forchheim hat zum Ziel, die erforderliche Transformation im Bereich Energie und Wasser voranzubringen. KlimaKom war für die Vorbereitung, Moderation und Dokumentation der Zukunftswerkstatt verantwortlich.

Mehr Informationen und die vollständige Dokumentation finden Sie hier: https://energie-klima-allianz-forchheim.de/zukunftswerkstatt-forchheim-2030/

Workshops zur nachhaltigen Regionalentwicklung für den Naturpark Steigerwald

Zur Fortschreibung des Pflege- und Entwicklungsplanes beschäftigte sich die Geschäftsstelle des Naturparks Steigerwald vorbereitend mit den neu zu erschließenden Handlungsfeldern „Nachhaltige Regionalentwicklung“ und „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. In zwei eintägigen Workshops mit den Naturpark-Partner*innen wurden Handlungsbedarfe identifiziert und eine Roadmap für die Weiterarbeit erstellt. Die KlimaKom hat in Kooperation mit dem Büro regionalENTWICKLUNG appel-kummer beide Veranstaltungen vorbereitet, moderiert und eine Dokumentation erstellt.

Mehr zum Naturpark Steigerwald: https://www.steigerwald-naturpark.de/

Fokusberatung und Integriertes Klimaschutzkonzept für die Gemeinde Odelzhausen

Obwohl die Gemeinde Odelzhausen bereits erhebliche Mengen an erneuerbarer Energie erzeugt, wollte sie weitere Anstrengungen unternehmen, den kommunalen Klimaschutz voranzubringen. KlimaKom erarbeitete gemeinsam mit Politik, Verwaltung und engagierten Bürgern und Bürgerinnen ein integriertes Klimaschutzkonzept. Neben vielen weiteren Maßnahmenvorschlägen wurde auch die Förderung von Balkonkraftwerken beschlossen, um sowohl Eigentümer*innen als auch Mietenden die Möglichkeit zu geben, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen.