Die Stadt Abensberg verfügt über eine historisch wertvolle Altstadt, welche sich jedoch aufgrund des geschlossenen Baukörpers mit zunehmendem Klimawandel stark aufheizt. Im Zuge der Erstellung eines ISEKs ist dabei der Bedarf an einer Stadtklimaanalyse für die Innenstadt aufgekommen. Die KlimaKom gemeinnützige eG hat diese Stadtklimaanalyse im Zeitraum August bis Dezember 2025 zusammen mit unserem Partner Pink Stadt- und Freiraumplanung PartGmbB durchführt.

Für die zukünftige Stadtentwicklung entstehen durch die Klimaauswirkungen neue und teils erhebliche Herausforderungen und Zielkonflikte. In Städten und verdichteten Ortskernen verstärkt sich die Hitzebelastung als Folge des Klimawandels zusätzlich durch den sogenannten „städtischen Wärmeinseleffekt“: Dichte Bebauung und versiegelte Flächen speichern Wärme und verringern die Luftzirkulation, wodurch die Temperaturen weiter steigen, und nächtliche Abkühlung erschwert wird. Im bestehenden Stadtgebiet muss sorgfältig geprüft werden, wo und in welchem Umfang Maßnahmen zur Verbesserung des lokalen Klimas sinnvoll und umsetzbar sind – und welche Methoden dafür in Frage kommen.

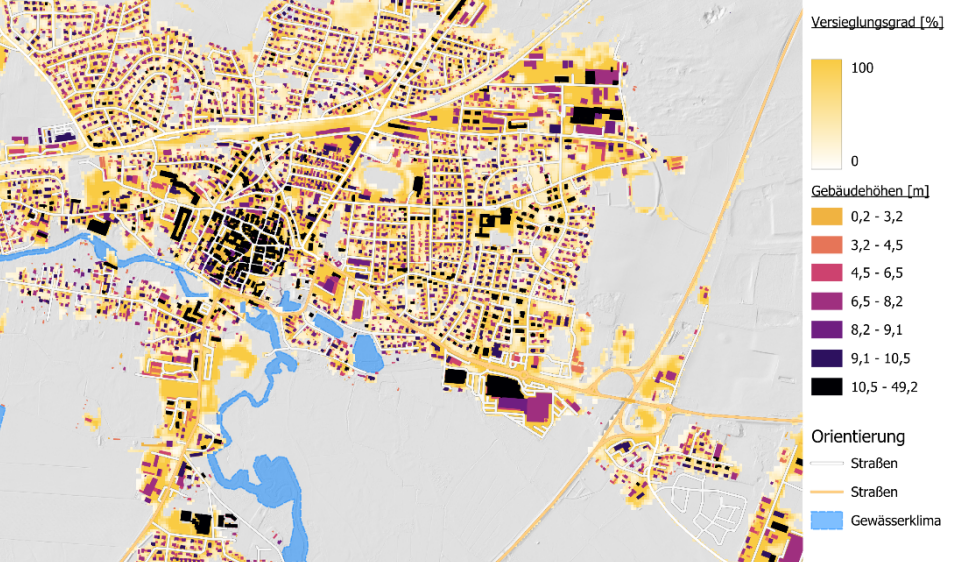

Die Stadtklimaanalyse verfolgt das Ziel, die mikroklimatischen Strukturen und thermischen Belastungen in der Abensberger Innenstadt und Kernstadt systematisch zu erfassen und zu bewerten. Dabei sollen lokale Wärmeinseln, Strömungsverhältnisse, Verschattungsbedingungen und Frischluftpotenziale detailliert analysiert werden. Auf dieser Grundlage können erste räumlich klar abgrenzbare Maßnahmen entwickelt und Prioritäten für eine klimaangepasste Stadtentwicklung gesetzt werden. Ein

weiterer zentraler Zweck besteht darin, das Potenzial und die Risiken geplanter oder möglicher Nachverdichtungen in den äußeren Quartieren einzuschätzen. Durch die Bewertung der klimatischen Sensibilität einzelner Quartiere wird nachvollziehbar, in welchen Bereichen eine bauliche Verdichtung kritisch ist oder unter bestimmten Voraussetzungen zukunftsverträglich gestaltet werden kann.

Ergebnis der Stadtklimaanalyse ist eine Klimaanalysekarte, welche Bereiche mit vergleichbaren klimatischen Bedingungen zu zusammenhängenden Gebieten zusammenfasst. Zentrales Instrument ist dabei die Identifikation sogenannter Klimatope, also kleinräumiger Bereiche mit jeweils typischen mikroklimatischen Eigenschaften (VDI-Richtlinie 3787 Blatt 1). Zusätzlich werden Luftaustauschbahnen (Kaltluftflüsse, Luftleitbahnen und usw.) dargestellt. Die Ergebnisse wurden mithilfe von Satellitendaten geprüft (Landoberflächentemperatur an einem Hitzetag) und flossen in die Erstellung einer Planungshinweiskarte ein. Diese stellt Gebiete mit klimatisch-lufthygienischen Nachteilen und Möglichkeiten der klimatischen Aufwertung bzw. Vernetzung mit Ausgleichsräumen dar. Genauso enthält sie beispielsweise Gebiete mit (bedeutenden) klimarelevanten Funktionen und klimatische Ausgleichsräume wie Wälder, Parkanlagen und Auen, welche in ihrer klimatischen Wertigkeit und Funktionen zu stärken und nicht zu gefährden sind.